誰かの要らないをあの人の欲しいに変えていく『Kuretal百貨センター』

今回は『Kuretal百貨センター』店主の新田大輔さんにインタビュー。

POPなパブリックイメージとは違う、センシティブな胸の内に秘めた思い。

葛藤とジレンマ、その先に辿り着いた自分だけのフィールドとは!?

新たな始まりを迎えた新田大輔さんの現在に至るまでのROOTS OF STORYを是非お楽しみください!

ー 生まれ育った「姫路」から、新天地「金沢」へ ー

1977年生まれ。父と母、2歳上の兄と4人で兵庫県の姫路市で暮らしていました。

姫路は母の産まれ育った町で近所に母方の親戚もたくさん住んでいて、僕はいつも大好きな祖母の家に遊びに行ってました。

小学校3年生の時に父の仕事の都合で家族で姫路から金沢へ引越しをしたんです。

毎日のように通っていた祖母の家にも自分の足ではいけない距離になり、慣れ親しんだ友達や景色、知人がほとんどいない町での生活は不意に寂しい気持ちに包まれる時がありました。

金沢で暮らし始めてから兄と同じサッカークラブに入って新しい友達も出来て、少しずつですが新しい生活にも馴染んでいきました。

ー 子供の頃はどんなタイプのお子さんでしたか?

賑やかなグループにいて中心人物ではないんですがグループ内でおちゃらけたりしている感じでした。でも根っからのお調子者ではなくて意外と内向的な部分とかもあって、どこか冷静に俯瞰してそこに集まる人を見ている感じがありました。

そこに属してはいるけど「自分は自分」みたいな、そういう感覚が子供の頃からあって大人になった今もふとした時にそういう自分に気付く瞬間があります。

昔から変わらないのは一緒にいるみんなが楽しそうにしてるのが好きで、そういう空気感を守りたい気持ちが子供の頃から強くて。何となくですが自分に対しても周りの人に対しても空気が読めるとはまた違う「さみしい」とか、そういう人のセンシティブな気持ちを感じとることにも敏感だからかもしれないです。

ー 近代文学に夢中になった少年時代 ー

子供の頃、流行っていたゲームや漫画を母が絶対に買ってくれなくて(笑)

友達の家でゲームをやらせてもらったりもしたけど、触り慣れてないから自分の番になったら速攻で終わる(笑)TVも自由に見たい番組を見せてもらず、母の審議に通ったものだけを見せてもらえる感じでした。

その頃憧れていた「光GENJI」と毎週見ていた「大河ドラマ」の事は覚えているんですが、当時流行っていたものは今も輪郭がはっきりしないまま記憶の中でぼんやりしてます。

そんな厳しい母から娯楽として与えられていたのは学習まんがの『日本の歴史』シリーズと課題図書に選ばれるような小説。

小学生の頃は『星新一』中学生になると『夏目漱石』『川端康成』など近代的文学を好んで読んでいました。

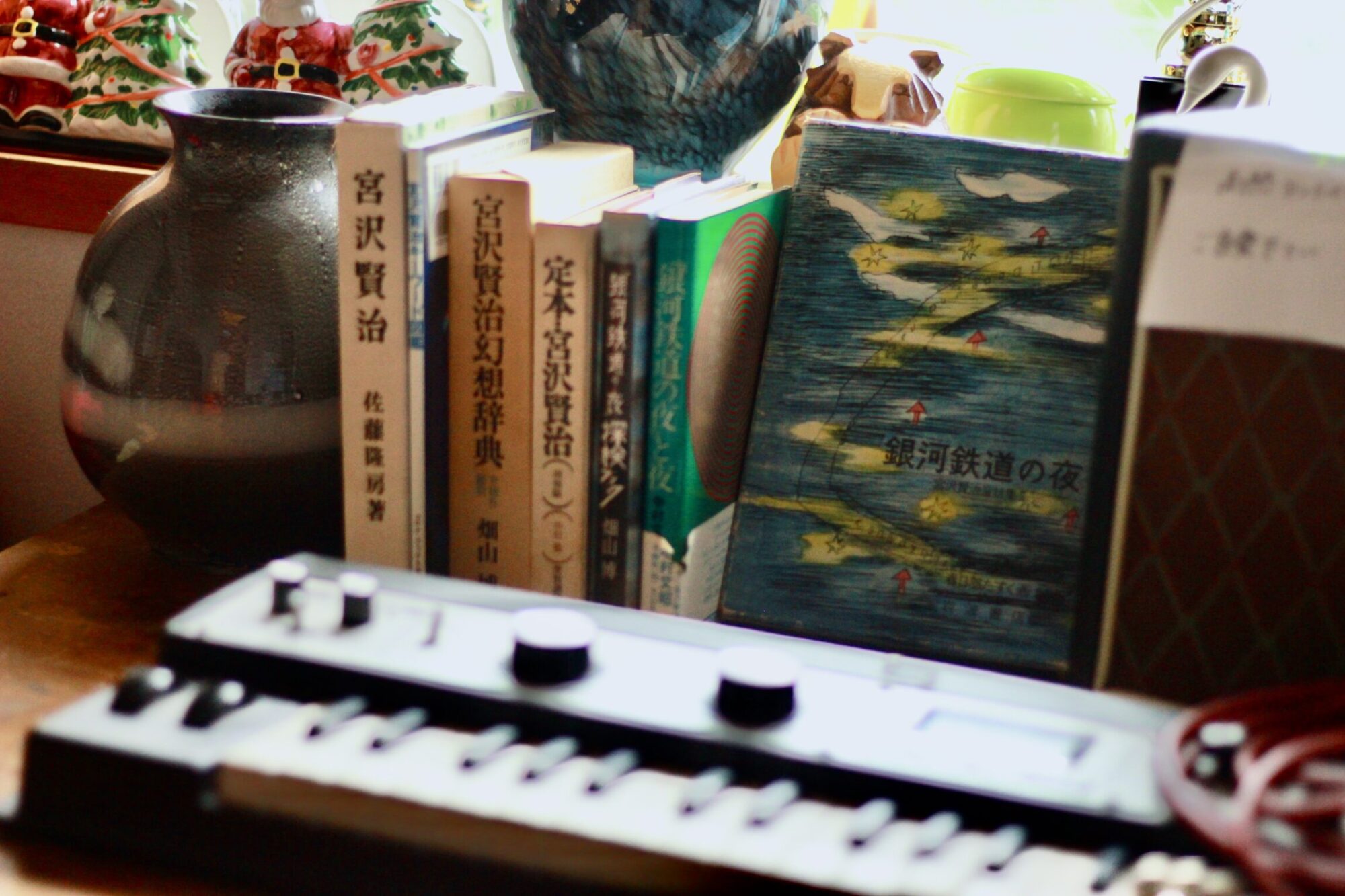

色々と本を読んだ中でも『宮沢賢治』の「銀河鉄道の夜」が特に好きで、今も何かに迷ったり立ち止まったりした時には読み返したりする程、自分の中で人生の指標として「銀河鉄道の夜」が大きく存在しています。

日々の読書習慣のお陰で中学生の頃、国語の成績が割と良かったんです。

それもあって国語の先生に気に入ってもらえて、先生の家に遊びに行ったりおすすめの本を貸してもらったりして、すごく良くしてもらってて。その時の先生へのリスペクトも重なって、将来『国語の教師』になりたいっていう気持ちが芽生えていきました。

ー フォークソングと出会い、グループサウンズにハマっていった学生時代 ー

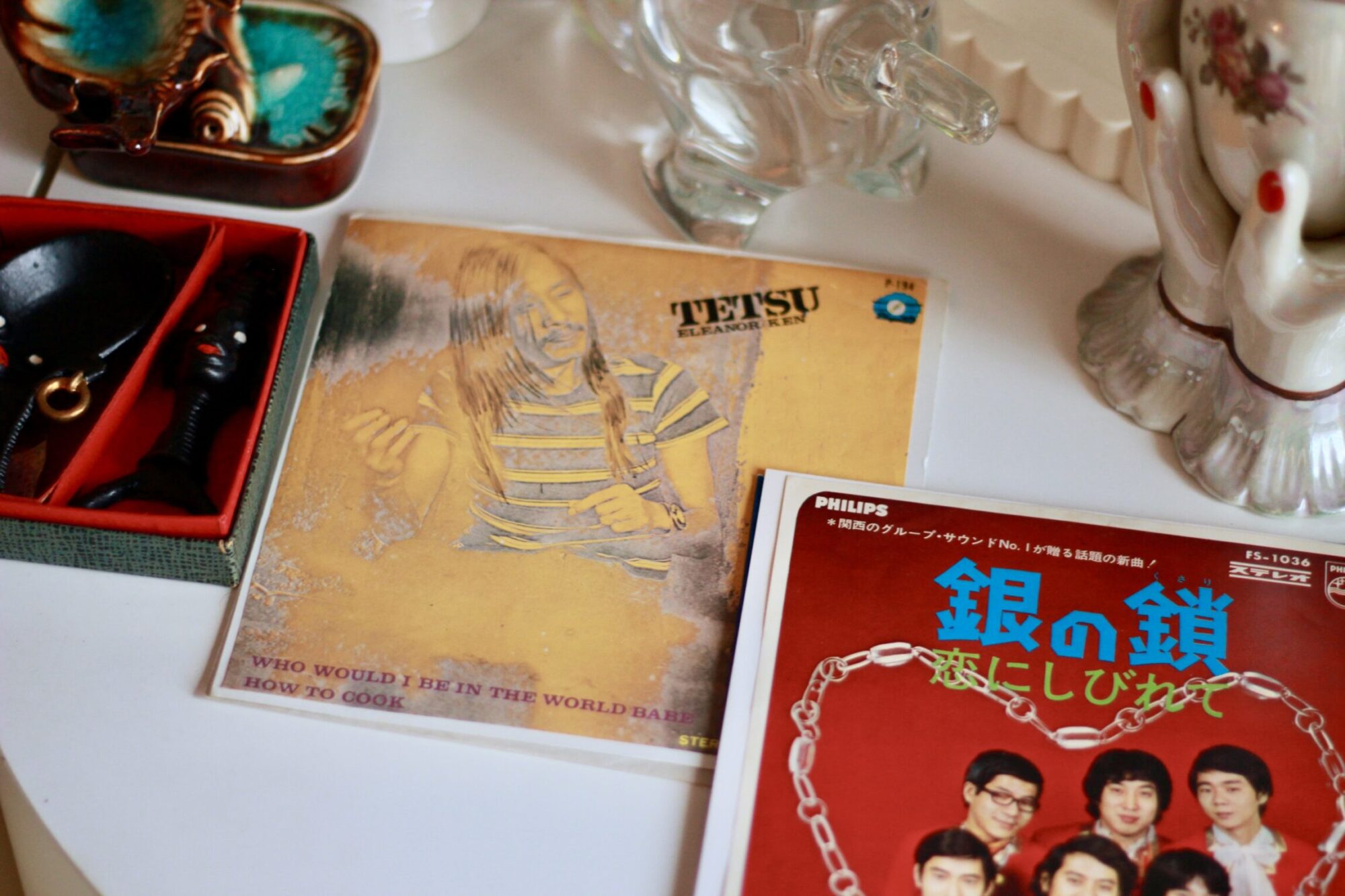

中学生の時、家にあった父のレコードがふと気になって聴き始めたんです。

何十枚かあったレコードの中には父が好きだった「吉田拓郎」が沢山あって聴いていくうちにだんだんフォークが好きになっていって。

それまで音楽は金沢ローカルで流れていたラジオ番組のリクエストヒットチャートを何となく聴いている感じだったんですが、こんな風に特定のジャンルの音楽に対して興味を持ったのはこの時が初めてで。

フォークソングを聴いているうちに段々とレコードジャケットの中のファッションも気になりだして、父のクローゼットにある服を引っ張り出し着るようになったりと、とにかくその頃は70年代を感じられるものにいつも惹きつけられていました。

高校生の時に部活の友達何人かと集まって「みんなで繁華街へ行こう」ってなったんです。

休日だったのですが、それまで友達と私服で会ったことがなくて「70sカルチャーが好き」っていうことも一切表に出していなかったんです。

その日もいつも通り父のパンタロンとかを履いて70sファッションで行ったら同じような格好をしている友達がそこにいて。

お互い「古いモノが好きだ」ということで意気投合し、それまで1人で集めていた情報を交換するようになりました。

ちょうどそんな折、金沢に60sシーンを軸にした『LOVE STYLE』というブティックが出来て。この店は日本の60sシーン重要人物の一人SHOTGUN RUNNERSのKemmyが友人と始めたお店で、

それまでフォークばかりだったんですが「こういう音楽を聞いてるよ」ってグループサウンズの存在を教えてくれて。

「こんな音楽が日本にあるんだ!」ってめちゃくちゃ衝撃を受けて。そこからグループサウンズを深掘りするようになっていきました。

ー 金沢から名古屋へ。『THE OTHER』との出会い ー

高校卒業後は教員免許が取得できる大学に推薦がもらえたので愛知県の大学に進学。

金沢を離れ、寮生活をしながら大学に通っていました。

金沢から引越す前に名古屋の方に行くなら、という事でKemmyが『THE OTHER』を紹介してくれて。

大須にある『THE OTHER』はファッション・音楽を含めたあらゆる60〜70sカルチャーを発信している古着屋で、熱量の高いファンが集う社交場でした。

その頃の自分の好きなものが凝縮されたような場所がそこにはあって、出会う人やモノ・コト、その全てに刺激を受けて痺れまくってました。

『THE OTHER』主催の昭和40年代のゴーゴークラブを現代に蘇らせた伝説的イベント「アングラポップ」にバンドで出演させてもらったり、コンピアルバムにも自分達の曲を収録してもらったりと、自分の20代は『THE OTHER』抜きでは語れない。いまだにオーナーのスズキさんに会うと「最近何買った?」とか「面白いレコードない?」っていう話で盛り上がっています(笑)

バイトで小遣いを稼ぎながら音楽や遊びに夢中になり、学業そっちのけで時間を使い続けた結果、大学3年への進級が出来なくなり大学2年の時に留年してしまって。卒業までに必要な単位が三分の一しかなくて、目指していた教員免許取得どころか卒業も難しい状況になっていました。

さすがに「何しにここに来たんだろう」と落ち込んで。「このままで良いはずがない。今やれることは全部やろう」と決め必死に単位を取り、留年を重ねる事もなく目標であった教員免許も無事取得し大学を卒業。

自分の中のけじめとして教員免許は取得しましたが、その頃には教職に就きたいという思いが薄れていて、卒業後は教職ではなく鉄鋼関係の加工会社に就職しました。

ー 成熟した音楽シーンとの温度差。移り変わる時代との違和感 ー

どのシーンも成熟すればするほど、そこに飽き足りない人は出てくる。

僕の音楽遍歴でいうと、高校の時からフォークやグループサウンズいわゆる『和モノ』と呼ばれる昭和40年代に若者の中で流行していた音楽にどっぷりハマって、そこからR&B〜ブルースへとルーツを辿るようにジャンルを広げていきました。

そんな中、昭和40年代の日本語ロックとかのカバーと並行してオリジナルの楽曲を作るようになり、自分が好きな音楽とバンドとしてやりたい音楽の乖離が生まれ、既存のシーンで楽しくやっていたところから自分がずれ出していったんです。

ずっと参加していた「アングラポップ」の終わりと共にバンドも解散。

その後、他のバンド仲間と「ニューウェーブっぽいバンドやろうよ」って話になり、形を変えながら音楽活動を続ける事になったんですが、新しく始めたバンドではジャンルに捉われず色んな場所でライブをしていたので、名古屋のインディーズシーンへの繋がりも出来て、自然と音楽の幅が広がっていきました。

ー 今までと違う音楽シーンに飛び込むことで、ご自身の変化はありましたか?

変わっていきましたね。それまでは凝り固まった嗜好のものしか受け入れない感じで、新しい音楽を受け付けなかった時期もあって。

新鮮に受け止めて聴けるはずの一番多感な時期に色んなジャンルの音楽を聴いてこなかったことに対して後悔してたんです。だからこそ知識として知っていた音楽も含めて意識的に幅広く音楽を聴くようになりました。

音楽の繋がりが広がっていく中で友人を介して『KAKUOUZAN LARDER』の丹羽君と知り合って、ちょこちょこお店に顔を出してるうちに『DJ nittamen』としてLARDERのイベントに参加させてもらうようになっていったんです。

ある時、丹羽君とレイコさんがしばらくNYに旅立つから「いってらっしゃいイベント」をやろうってことになって。そこで何やろうかな?って考えた時に「せっかくならみんなで盛大に送り出そう」って事で、全身スパンコールの服を着てお客さんを煽りながらDJなんてことをやったら、その場の空気感と上手くフィットして思っていた以上に喜んでもらえて。

それまでは普段のフラットなところしか見せてこなかったから丹羽君達も「なにこれ?こんなことできるの!?」って驚いてて(笑)

それでその年のLARDERの年越しイベントに声を掛けてもらって、断片的に書き溜めてたリリックを仕上げて、スパンコール着てラップしたら思った以上にウケて。

たまたまその場にいてパフォーマンスを見てた『liverary』の武部君から「MCバトルとかの司会とかをこの感じでやったらまとまるかも」って声を掛けてもらえて『森道市場』でのラップバトルのMCやイベント出演の依頼をしてもらったりするようになって『MCデンジャラスハーブ』っていうカタチになっていったんです。

元々そういうテンションのタイプじゃないから起爆スイッチも必要だし、ウケないと落ち込むし(笑)まぁ笑ってもらえたらいいかな、くらいの感覚でしたね。

蒐集品販売の『デンハー商会』もその頃から始まって『MC』『 DJ』『出店』といろんな表現の場を与えてもらっていました。

LARDERの丹羽夫妻や武部君みたいな「場を生み出す」人たちがそうやって引っ張ってくれて色んなステージにも立たせてくれたお陰で沢山の人に認知してもらえたり、面白い人に引き合わせてもらったりして楽しい時間がどんどん膨らんでいきました。

何よりも自分がやることでみんなが喜んでくれて笑顔を見せてくれることが、とにかく嬉しくて。

「その笑顔が見られるならなんだってやってやる!」っていう気持ちになったし、そういう気持ちにさせてもらえる仲間と出会えた事も奇跡みたいだなっていつも思ってました。

与えられたステージの上で何も生まない自分がただそこに居る。1.5列目の自分へのジレンマ。

『MCデンジャラスハーブ』や『DJ nittamen』、『デンハー商会』としての活動も仲間達のお陰で多方面から声を掛けてもらえるようになって活動の場が広がっていった頃から自分に対してもやもやしたものが心の中で膨らみ始めて。

いつもグルーヴを創っている実力とセンスのある仲間達のいつも1.5列目に自分がいて、彼らに与えられたステージの上で何も生まない自分がただそこに居る。

リスペクトしてる仲間達は、どれをとってもちゃんと成立してるのに俺はどれを取っても中途半端でなにひとつカタチになってない。

いつも誰かの何かに混ざってて、どこかのグループに属してる人なまま。「なにやってる人?」って聞かれた時に全くその答えが自分で見出せずにいて悶々としたものを抱えていて。

求めてもらえる嬉しさと共に、そういうジレンマみたいなものが常に心の中にあって自分の立ち位置に対してずっともどかしさを感じていました。

2020年の年が明け『コロナ』の存在感が大きくなって今までの日常のカタチが変わってしまい、それまで行われていたイベントも自粛。

仲間達は大きな試練に試行錯誤しながらも、ちゃんと自分達のやり方で居場所を守り続けていて、その姿もまたカッコ良くて。

イベントと共に何もなくなった自分との差がさらに開いていくように思っていました。

コロナ禍で見付けた自分の居場所。辿り着いた自分だけのフィールド『Kuretal百貨センター』

コロナが始まって、みんな色んな事が整理されたと思うんです。

自分もまさにそれで自分自身と向き合う時間が生まれて、立ち止まって考えた時にスッと答えが出てきて。

「純粋に楽しみながら打ち込めて自分らしくいられるもの」その答えは今までずっと続けていた『蒐集』でした。

自分なりの感覚で選ぶ蒐集品に対して「こんだけ面白いものを俺は抜けるよ!」っていう自信もあるし、これが好きってブレずに真正面から言える。

改めて「これが自分のやりたいことだ!」って気付けたことで本気になれたし、これで勝負しよう!って覚悟が生まれた。

それまでも『デンハー商会』として蒐集品の販売はしていたんですが心機一転『Kuretal百貨センター』と新しく屋号を変え、グッとギアを上げて再出発することにしました。

敬愛を込めてDNAを繋いでいく。屋号に込めた想い。

屋号の『Kuretal百貨センター』は『DUST』っていう京都のバンドが90年代に出した「くれたる!」っていうアルバムから引っ張ってきました。

『DUST』→『ゴミ』っていうのも自分らしく感じたし、元々兵庫県出身なので関西弁は自分の中で大きなルーツ。すごく自分にフィットしてていいなって思ったんです。

それと、もうお店を閉めてしまったんですが蒲郡に『ショーワ百貨センター』というすごく大好きなお店があって。そこは70年代から90年代くらいまでのありとあらゆるノベルティグッズを集めてるお店だったんですが閉館してしまって。店主のストイックさとそこがなくなった寂しさから『ショーワ百貨センター』への敬愛を込めて勝手に引き継ぎました。

ゴミかどうかは俺が決める。これはゴミじゃない。

言語化するのが難しい部分なんですが『蒐集』に限らず『純喫茶』や好きな音楽にも共通する「いつかは消えてしまうもの」や「ブームでもてはやされたもの」そういう刹那的な所に惹かれているのかも知れないですね。

人によってはゴミかもしれないんですけど、俺にとってはゴミじゃない。

集めている基準になるのかわからないんですが、いつかはなくなったり時代にもてはやされていつの間にか人の心から消えてしまうものに惹かれます。

哀愁っていう言葉で安易に表さずに、新たに心躍るものとして新しいフィルターを加えていく。そういうモノと人とのハブになりたいし、それが自分の役目なのかなって感じています。

「古さ」や「胡散臭さ」もそういうのを味わいに変換していけば、繋がらなかった出会いが繋がっていくし、誰にも見向きもされなくなった誰かの要らないが、あの人の欲しいに変わっていく。

その瞬間に立ち会えることもすごく嬉しいです。

今は不定期の予約制で『Kuretal百貨センター』を開放しているんですが、条件に合う物件に出会えたら店舗運営していきたいですね。ただ物件は巡り合わせだと思っているので焦らずゆっくりと進めるつもりです。

まずは新しい屋号の『Kuretal百貨センター』という名前を沢山の人に知ってもらうところからかなと思っているので『MCデンジャラスハーブ』『nittamen』名義での活動は一旦卒業することに。

『kuletal百貨センター』はこれまで続けてきた蒐集というライフワークのひとつを、今のトレンドに沿った形で自分なりに構築したフィールド。

辿り着くまでに随分時間は掛かってしまったけれど、自分の軸がど真ん中にあるものでやっと勝負できる準備が出来た。

まだまだスタートラインに立ったばかりでアナウンスやアプローチがうまく出来てない部分もあるけど、これからも楽しみながらブラッシュアップしていこうと思っています。

Kuretal百貨センター Instagram

ー SPECIAL THANKS ー

KAKUOZAN LARDER Instagram

LIVERARY Instagram

武部敬俊 Instagram

新型コロナウィルス感染症対策について

『アルコール消毒』『三密の回避』『検温』『マスクの着用』など

感染症対策を徹底した上で取材・撮影を行なっております。